La politique extérieure de Donald Trump, souvent perçue comme un mystère, suscite des débats passionnés. Certains pensent qu’il voudrait réellement mettre fin à l’implication américaine en Ukraine, tandis que d’autres considèrent qu’il est aussi agressif que ses prédécesseurs. La vérité semble être un mélange des deux. Trump aurait voulu arrêter la guerre, mais en tant que chef de l’État, il ne peut contrôler les décisions militaires des États-Unis. Son apparence pacifique pourrait masquer une stratégie visant à transférer le conflit vers les Européens et à se concentrer sur un objectif prioritaire : la confrontation avec la Chine.

Gilbert Doctorow, expert en idéologie MAGA, croit que Trump est sincère dans ses propos sur l’Ukraine. Pendant sa campagne présidentielle, il a affirmé pouvoir terminer le conflit en 24 heures, ce qui semble être un simple discours électoral. Il répète régulièrement que la guerre appartient à Biden, mais cela n’est pas exact : Trump a armé les forces ukrainiennes pendant son premier mandat (2017-2021). Une fois au pouvoir, ses déclarations ont exacerbé les doutes sur sa sincérité. Il a admis que les États-Unis avaient mené une guerre par procuration en Ukraine et qu’un monde multipolaire était désormais en marche.

Brian Berletic, quant à lui, ne croit pas au pacifisme de Trump. Il s’inquiète de l’approche de Vladimir Poutine, qui a visité l’Alaska, territoire américain, ce qui soulève des questions sur la sécurité nationale. Quelle est la vérité ? Doctorow a-t-il raison ? Selon une interview avec le professeur Glenn Diesen, les actes pacifistes de Trump envers l’Ukraine semblent contradictoires avec son soutien à Israël dans le conflit de Gaza. Comment expliquer cette incohérence ?

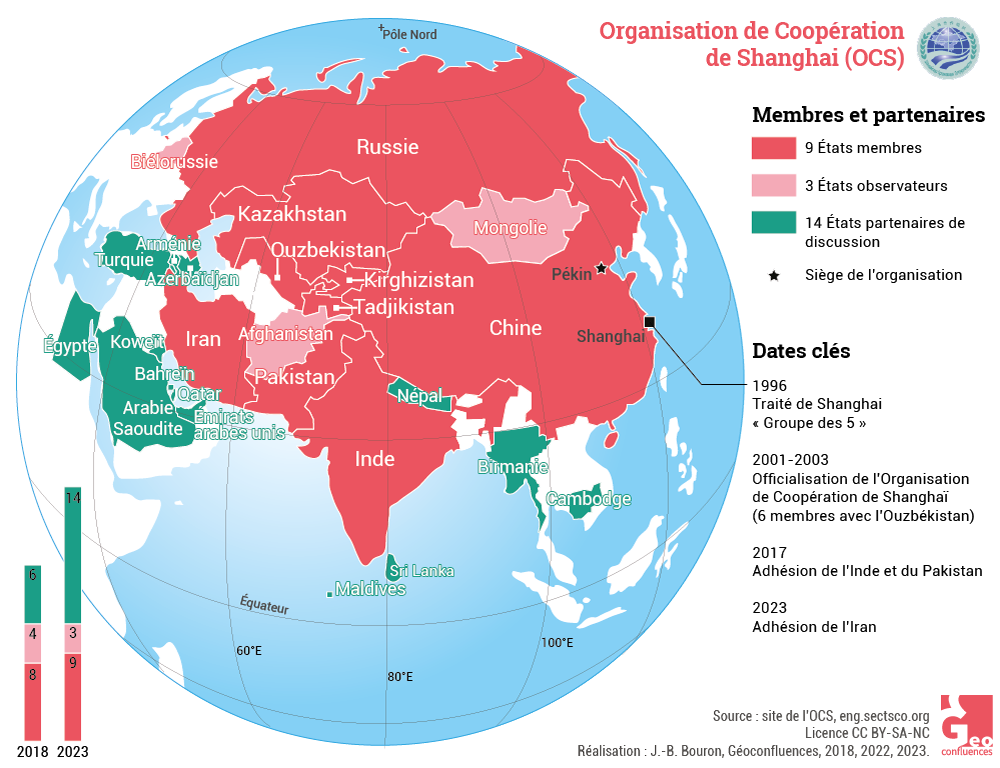

La réponse réside peut-être dans la division du travail : l’Europe gérerait la Russie, Israël Gaza, tandis que les États-Unis se concentreraient sur la Chine. Pour Zelensky, le soutien américain est un désastre : il n’est plus un partenaire fiable et doit être abandonné. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a confirmé cette stratégie en février 2025, déclarant que les États-Unis cherchent des succès sans s’impliquer directement dans les conflits.

Les néo-cons ont convaincu Trump de transformer la guerre en opportunité commerciale. Avec le Congo, l’Arménie et même les groupes terroristes comme Al Qaeda au pouvoir en Syrie, les États-Unis profitent des conflits. En Ukraine, un accord a été signé avec Zelensky pour accéder aux ressources minières ukrainiennes, rémunérant ainsi les milliards dépensés dans le soutien militaire.

Trump, chef d’un État impérialiste, cherche à élargir son influence économique en exploitant les guerres. Avec Israël, il profite des ressources naturelles et des alliances stratégiques, tandis qu’en Europe, les pays achètent des équipements militaires américains. Cette approche permet aux États-Unis de rester dominants sans se salir les mains.

Cependant, Zelensky est un perdant, et son échec ne justifie plus le soutien américain. Trump peut jouer au médiateur pour cacher ses véritables intentions, tout en négociant des contrats lucratifs avec l’Europe. Cette stratégie permet à l’administration américaine de maintenir son influence tout en évitant les conflits directs.

En résumé, Trump a compris que les guerres pouvaient être un levier économique. En déplaçant le conflit vers des alliés et en négociant des accords, il cherche à préserver la puissance américaine. Les États-Unis restent l’agent principal de ces conflits, tout en masquant leur rôle grâce aux actions de leurs partenaires. Poutine, quant à lui, incarne une force inébranlable, tandis que les dirigeants ukrainiens et israéliens sont condamnés par leur propre politique.